Однажды я спросил своего дедушку:

- Дед, а ты помнишь Великую Отечественную войну. Как на войне, страшно?

- Во время войны я был маленьким и воевать мне не пришлось, но воспоминания о том как плохо нам жилось тогда, как приходилось работать для фронта и для победы, как ждали весточки с фронта от родных, а после и возвращения фронтовиков домой, - это я запомнил на всю свою жизнь, - ответил мне дед.

- Дедушка расскажи, - попросил я.

- Ну, слушай.

Я, Щелчков Юрий Николаевич, родился в1939 году. Мои детские и юношеские годы прошли в д. Малые Трубицы Богородского района, находившейся на расстоянии 7км от районного центра.

Раннее детство совпало с Великой Отечественной войной. Вспоминаются отдельные более яркие эпизоды личной жизни, а также из рассказов родителей.

Отец ушел на фронт в 1941 году и вернулся в 1945 году. Его возвращение в памяти моей осталось навечно. Я встретил его 6-летним ребенком. Со своим другом я шел ему навстречу и встретил его на расстоянии 2-х км от дома. Он вскрикнул: «Юра!», и, подбежав ко мне, взял меня на руки, крепко обнял и целовал, целовал. Мне казалось, что это конец голодовке и детским мучениям. Но, к сожалению, это был еще не конец. Более, менее жить начали в деревне в 1953 году, после смерти Сталина.

Во время войны и долго после неё вся полученная продукция в деревне, в колхозах и личных хозяйствах изымалась государству.

Главной тягловой силой были лошади. Лучшие из них забирались на фронт, оставшиеся были не способны выполнять сельскохозяйственную работу. Поэтому использовали лопату или сами женщины впрягались в плуг и тащили его.

Хлеб выпекали из лебеды, торфа и хвоща. Картофель получали на личном участке. У всех были коровы, поэтому часть молока оставалась и для себя – этим и выжила деревня.

Тогда, 65 лет назад, ребенком, я попробовал американскую тушонку и яичный желток, казалось что-то сверх человеческих ощущений. Только позднее стало ясно, что фронтовики сами были впроголодь, уж очень им хотелось угостить свои семьи этим деликатесом.

В семилетнем возрасте мне пришлось уже работать, ходил помощником пастуха. После войны было очень много волков, поэтому пасти коров , особенно овец, было страшновато. Однажды волк подбежал ко мне с ягненком на спине так близко, что я ударил его кнутом, но он все равно осуществил свой замысел, уволок ягненка.

- А во время войны вы учились в школе? – перебил я дедушку.

- В начальной школе я обучался в д. Вогульцы, которая располагалась на расстоянии 3 км. От нашей деревни. В школу ходили пешком по лесной дороге. В зимний период ходили с факелами, со звоном маленьких колокольчиков, металлических банок. Волки боятся огня и шума, поэтому мы чувствовали себя в безопасности, хотя бывали случаи, когда волки «сопровождали» нас.

В возрасте 10 лет работал на лошади. Приходилось заниматься боронованием почвы, вывозом навоза, развозом сена и т.д.

Нелегкими были наши детские годы во время войны. Мое преимущество в том, что мой отец вернулся с войны, хотя, потеряв там здоровье, быстро умер. Но ведь другие не испытали и этого счастья, встретить с войны отца живым.

Меня заинтересовал рассказ дедушки. А как жила в то время семья бабушки? И я решил расспросить и ее о том тяжелом времени. И вот что она мне поведала в своем коротком интервью:

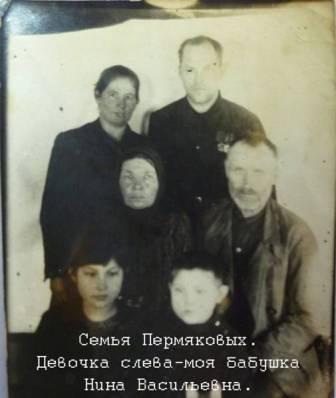

«Я, Щелчкова (Пермякова) Нина Васильевна, родилась в деревне Гурино, Лобанского совета, Богородского района, Кировской области 23 февраля 1935 года. Деревня наша была маленькая, всего 21 деревянный домик, расположена на берегу речки Андык. В реке было очень много рыбы, так как много было водяных мельниц. Для них речку запруживали и вода поднималась. В годы войны рыба в реках нам была большим подспорьем. В деревне было много жителей, так как в семьях было много детей.

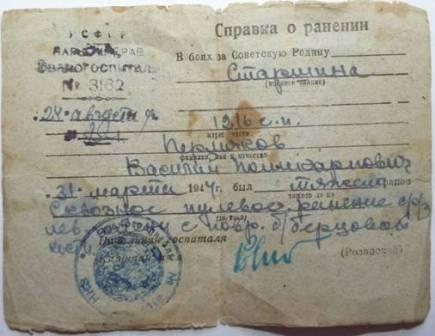

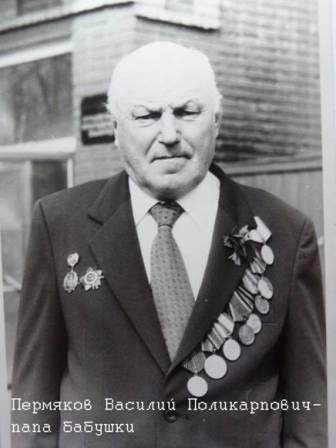

Я была совсем маленькая, когда отец ушел служить на действительную службу или отдать свой долг Родине. Тогда служили в армии 3 года. После армии папа вернулся домой, но пробыл дома недолго, так как началась в марте 1939 года Финская война. Папу взяли на фронт в кавалерию, и там он был ранен в ногу. Служил он в конной армии до конца Финской войны, а затем сразу попал на Великую Отечественную (Германскую) войну. Там воевал в составе Белорусского фронта.

В 1943 году папа был тяжело ранен и был направлен в госпиталь в Кировскую область в с. Вишкиль. Рана была тяжелая, вся кость ноги была раздроблена. Мама ходила пешком в с. Вишкиль на встречу с папой. После выписки из госпиталя папа был демобилизован из армии и пришел домой. Как сейчас вижу этот момент жизни: папа идет на костылях, нога в гипсе. Еле-еле передвигается с помощью мамы. Какая это была радость!!!

Без папы очень трудно было жить. Мама все время была на работе, все работы выполняли женщины. В колхозе землю пахали на лошадях и их очень берегли. А дома свой участок люди пахали сами: собирались женщины и впрягались в плуг, много их было и тащили плуг, а дедушка мой был уже старенький и он держался за плуг и направлял его. Так пахали по очереди: сначала у одного, потом у другого, и так далее. Жили дружно.

Потом получали зерно, мололи его сами на мельницах и пекли хлеб в печах своих. Зерна было мало, поэтому хлеб пекли с травой. Мы, дети войны, ходили на луга и собирали головки от клевера, называли их «кумушки». Их высушивали, растирали в деревянных ступах пестами или растирали руками. Еще собирали лебеду, полевой хвощ, щавель и др. Боронили колхозные поля на быках, были большие быки, им прокалывали ноздри, вставляли железное кольцо, чтобы привязать к нему вожжи.

Мы, маленькие дети в основном пасли скот, иногда боронили, возили навоз.

Я пошла в школу в первый класс 1 сентября 1943 года. Училась я в селе Лобань – это в 4-х км от деревни Гурино. Летом мы каждый день ходили домой, а зимой ночевали прямо в школе. В школе было одноразовое питание. Чаще всего был крупяной суп, гороховица или каша. Иногда носили с собой картофель и пекли его в печках, которые обогревали школу. У каждого дома было свое пятно, картошку «пятнали».

Весной река Андык очень разливалась, и нас, детей, переносили родители через воду. Когда я училась во 2-м классе в мае 1945 года нам сказали, что кончилась война. Нас собрали на линейку и отпустили домой. В этот день не учились. Мы очень обрадовались и быстро побежали домой. Какая это была радость!!! Наконец-по кончилась ненавистная война!!!

Когда мы подходили к дому, то услышали громкий плачь по всей деревне: кто-то так радовался, а кто-то плакал от того, что их отцы, мужья уже не придут домой. Наша бабушка стояла у окна и плакала очень громко: «Мой Павлик уже не придет домой!» У меня на этой войне погибли три дяди, вернулся лишь один папа, весь израненный.

В селе Лобань в одном из церковных зданий во время войны был детский дом. В классе со мной учились дети из детского дома. Это были дети, эвакуированные из районов, захваченных немцами. Но скоро детский дом расформировали и увезли детей по разным детским домам Богородского района. Дольше всех детский дом находился в селе Ухтым.

После окончания третьего класса мы переехали в с. Лобань».

Теперь по рассказам своих бабушки и дедушки я знаю как приходилось трудно людям не только на фронте, но и в тылу во время Великой Отечественной войны.

С тех пор прошло 65 лет. Теперь мои дед и бабушка находятся на заслуженном отдыхе.

Дед Юрий Николаевич более 45 лет своей трудовой деятельности связал со школой и образованием. Из них 20 лет он руководил Богородской средней школой, 11 лет возглавлял образование района. Имеет заслуженную награду – знак «Отличник народного просвещения».

Бабушка Нина Васильевна более 40 лет отдала школе и детям, была учителем истории, имеет звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».