Автор: коллектив учащихся

2 «а» класса МОУ СОШ №5

Руководитель: Глузгал Л. П.

Цели работы:

- узнать о военном детстве своих бабушек и дедушек;

- выяснить, какими игрушками играли дети в военное время;

- узнать о новогодних игрушках времён Великой Отечественной войны.

Источники информации:

- воспоминания наших бабушек и дедушек;

- изучение музейных экспозиций;

- работа с литературными источниками и ресурсами Интернета.

План работы

- Воспоминания наших бабушек и дедушек.

- Изучение музейных экспозиций.

- Ёлочные игрушки военных лет.

- Заключение.

- Используемые ресурсы.

Содержание работы

Воспоминания наших бабушек и дедушек

Куклы Барби, роботы-трансформеры, конструкторы «Лего» - это наши современные игрушки. А какими игрушками играли наши бабушки и дедушки? Были ли игрушки и вообще возможность играть у тех детей, чьи детские годы выпали на страшное время Великой Отечественной войны? Такие вопросы поставили мы перед собой и начали поисково-исследовательскую деятельность по теме «Игрушки военных лет».

Источниками информации для нас стали:

- Воспоминания наших бабушек и дедушек;

- Изучение музейных экспозиций;

- Работа с литературными источниками и ресурсами Интернета.

В ходе исследования выяснилось, что у нескольких ребят нашего класса есть бабушки, чьё детство пришлось на военное время. Сейчас им от 70 до 80 лет. Вот их имена:

- Потехина Вера Федоровна (бабушка Гаврилова Саши);

- Лебедева Евгения Павловна (бабушка Лебедева Ростислава);

- Лучникова Валентина Васильевна (бабушка Шаповаловой Даши);

- Казакова Любовь Ивановна (бабушка Хорошаевой Дианы);

- Цветкова Вера Ивановна (бабушка Мухиной Насти);

- Балыкова Надежда Ивановна (прабабушка Балыковой Насти);

- Исаева Людмила Михайловна (бабушка Блохиной Маши).

На классном часе они поделились с нами воспоминаниями о нелёгких годах своего военного детства.

«Когда шла война, мне было 8 лет» - вспоминает Потехина Вера Федоровна. «Хорошо помню, как провожали на фронт солдат. Наша семья тогда жила в глубоком тылу в г. Ташкенте, где выпускали боевые машины, самолёты, одежду, продукты для фронта. Мы, гражданские жители, были ограничены во всём, всё распределялось по карточкам, поэтому каждый ощущал на себе и холод, и голод. Взрослые трудились по 10-12 часов, поэтому все заботы о домашних делах были на нас. Но основной работой была учёба. Часто учились в холодных классах, не хватало бумаги, поэтому вместо тетрадей пользовались отходами полиграфической промышленности. Занятия проводились по военной программе. Кроме основных предметов, изучали военное дело – учились собирать и разбирать автомат, пользоваться противогазом, правильно ходить в строю. За хорошую учёбу получали награды – брезентовые ботинки. Были очень рады им, т. к. обуви не хватало. На завтрак мы получали кусочек хлеба, мясных продуктов не было, ели мясо черепах».

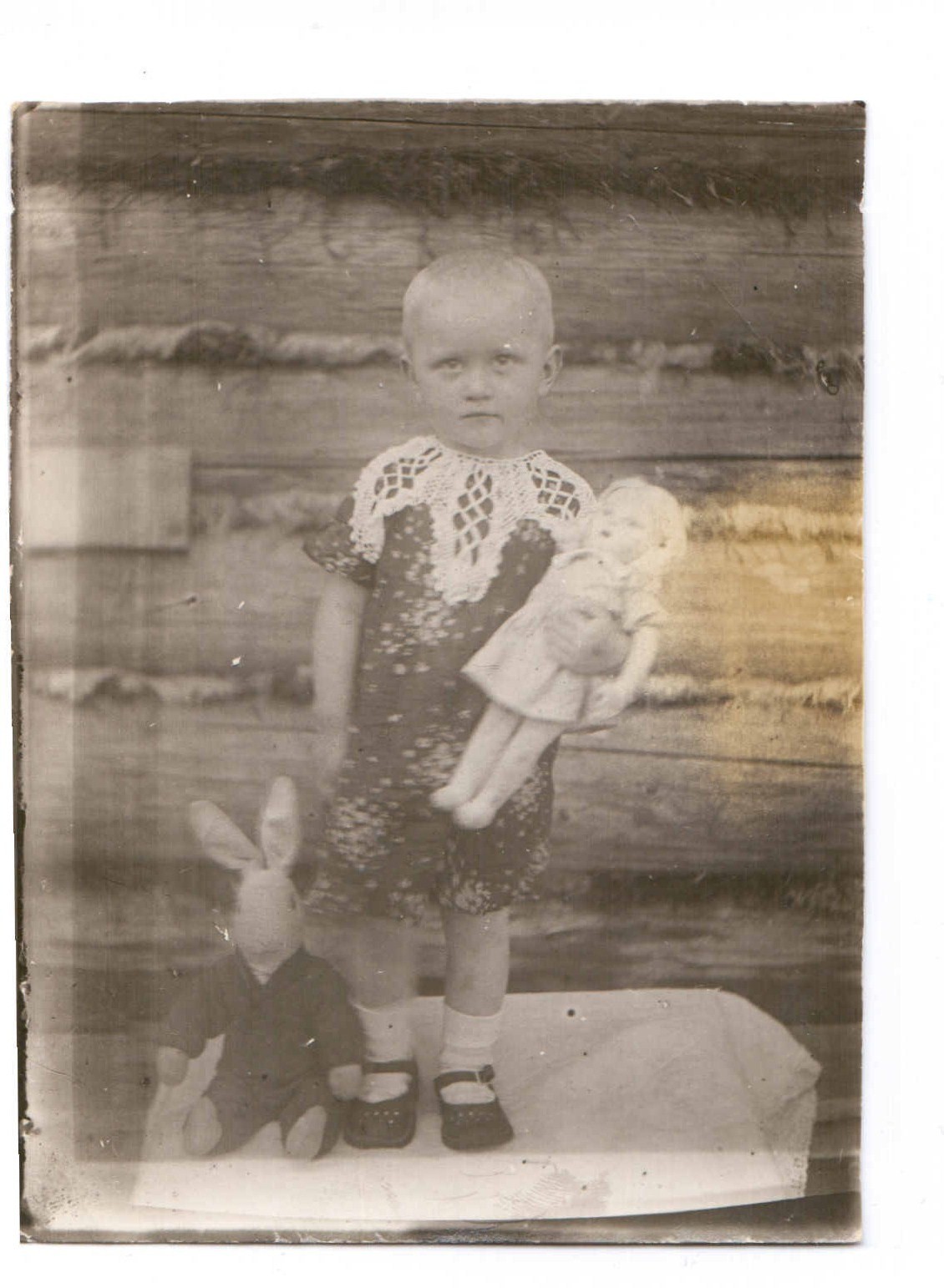

А как же игрушки? Оставалось ли время для игр? Да. И подтверждение этому фотография Казаковой Любови Ивановны, где она изображена маленькой 7-летней девочкой. А в руках у неё кукла, сшитая её мамой из ваты и тряпочек. Только голова куклы является купленной заготовкой.

А как же игрушки? Оставалось ли время для игр? Да. И подтверждение этому фотография Казаковой Любови Ивановны, где она изображена маленькой 7-летней девочкой. А в руках у неё кукла, сшитая её мамой из ваты и тряпочек. Только голова куклы является купленной заготовкой.

Из воспоминаний Лучниковой Валентины Васильевны мы узнали, что действительно «куклы были в основном тряпичные, которые делали сами. А ещё брали поленце, рисовали на нём лицо и заворачивали в разные тряпочки. Делали игрушки из всего, что попадалось под руку. Мальчишки выпиливали автоматы и пистолеты из досок, а мячи мастерили из старых тряпок, скручивая их тугим комком и связав верёвкой».

Цветкова Вера Ивановна родилась в 1947 году, но о трудностях военных лет знает от своей сестры Валентины, родившейся в 1941 году. «В деревне, где мы жили, покупных игрушек не было, были игрушки-самоделки, которые мастерили из бумаги, фантиков, разных тряпиц. Кукол, например, шили сами из белого холста, голову набивали или опилками, или паклей (волокно от переработки льна, которое называли ещё «омялки»), лицо раскрашивали химическими карандашами. Карандаш смачивали слюной, чтобы рисунок был ярче. Волосы тоже делали из пакли, они получались жёлтого цвета. Платье шилось из цветных лоскутков. Такими куклами играли девочки. А мальчики катали «коляски», которые изготавливали из деревянных брёвнышек. Любили играть свистульками, которые делали из дерева, тонких сучков ивы. В то время по деревням ездили сборщики старой одежды и макулатуры. В обмен на сданные вещи «тряпичники» давали глиняные свистульки. Это была самая желанная игрушка для ребёнка того времени. Летом из глины лепили разные фигурки, сушили на солнышке. Детской посудки не было. Поэтому собирали разные черепки битой посуды, играли ими, как целой посудой, берегли их, хранили, тщательно мыли».

Людмила Михайловна Исаева вспоминает, что «играли дети всегда дружно, игрушки делали сами из соломы осликов, козликов, коровок. Кукол шили из рваных тряпочек, набивали соломой, угольками рисовали лицо. Очень любили играть битой посудой. Летом делали из берёзовых веток шалаши, играли в лапту тряпичным мячом».

Изучая воспоминания других детей войны, найденные в Интернете, мы узнали о ещё одном способе изготовления самодельного мяча. Влажной рукой гладили коров и таким образом собирали с них шерсть, потом смачивали этот ворс в воде, скатывали, в итоге получался очень прыгучий мячик.

Изучение музейных экспозиций

Следующим этапом нашей поисково-исследовательской деятельности было изучение музейных экспозиций. Для этого мы посетили два музея нашего города: «Музей кукол» и «Музей городского быта». К сожалению, игрушки военных лет в них не представлены. Но, посетив «Музей кукол», мы узнали технологию изготовления игрушек из подручных материалов. Именно так и поступали наши бабушки. Увиденные игрушки в «Музее городского быта» - кот в сапогах и медвежонок похожи на игрушки военного времени, но относятся к более раннему периоду.

Следующим этапом нашей поисково-исследовательской деятельности было изучение музейных экспозиций. Для этого мы посетили два музея нашего города: «Музей кукол» и «Музей городского быта». К сожалению, игрушки военных лет в них не представлены. Но, посетив «Музей кукол», мы узнали технологию изготовления игрушек из подручных материалов. Именно так и поступали наши бабушки. Увиденные игрушки в «Музее городского быта» - кот в сапогах и медвежонок похожи на игрушки военного времени, но относятся к более раннему периоду.

А вот на выставке игрушек военных лет в Туле можно увидеть даже фабричные игрушки. Одна из них – парусиновый мишка с бантиком. Несколько таких мишек изготовила местная артель, шившая обмундирование для фронтовиков, во время полуторамесячной обороны Тулы. В экспозиции выставки также представлены тряпичные куклы и целлулоидные пупсы, жестяная стрекоза, вырезанная в эвакуации из банки от тушёнки. Ценный экспонат выставки – ещё один мишка, с которым в 1943-м году играл маленький ребенок. Мишка сделан из той же ткани, из которой шили фронтовые гимнастерки.

А наша встреча с медвежонком военных лет произошла в г. Мышкине при посещении Мышиных палат. Один из залов палат посвящён медведю. Вот здесь-то мы и увидели плюшевого медведя, который принадлежал одному мальчику из блокадного Ленинграда.

А наша встреча с медвежонком военных лет произошла в г. Мышкине при посещении Мышиных палат. Один из залов палат посвящён медведю. Вот здесь-то мы и увидели плюшевого медведя, который принадлежал одному мальчику из блокадного Ленинграда.

«Сколько малышей осенью 1941 по сигналу воздушной тревоги брали своих единственных друзей-мишек в бомбоубежище и обнимали их во время налетов!» - рассказывает Сергей РОМАНОВ, историк, исследователь, реставратор и коллекционер. Собирает он самые различные игрушки, в том числе и старых плюшевых мишек.

Коллекция собирается уже около 20 лет, в ней более 3,5 тысяч игрушек.

Большую часть его коллекции занимают куклы. Здесь есть кукла «Юрий Никулин», и целлулоидный мальчик в костюме гитлерюгенда - ее привез Молотов из Германии сразу после подписания пакта о ненападении. В коллекции елочных игрушек Сергея Романова также встречаются поистине редкие вещицы. Например, матовый шар цвета самолетного крыла. По нему шагают зверюшки и человечки в буденовках. Над ними вьется надпись: «С Новым 1941 годом!»

Ёлочные игрушки военных лет

Из воспоминаний Надежды Ивановны Балыковой мы узнали, что украшение ёлки к Новому году во время войны было обязательным — этот обряд напоминал о мирной жизни и придавал сил надеяться на скорую победу. «В дома приносили настоящую живую ёлку. Так как жили очень бедно, то украшали её тем, что было под рукой. Чаще всего это были самодельные игрушки из бумаги, ваты, дерева. Электрических гирлянд тогда не было, поэтому вместо них использовали свечи » - вспоминает Б алыкова Н. И.

Из воспоминаний Надежды Ивановны Балыковой мы узнали, что украшение ёлки к Новому году во время войны было обязательным — этот обряд напоминал о мирной жизни и придавал сил надеяться на скорую победу. «В дома приносили настоящую живую ёлку. Так как жили очень бедно, то украшали её тем, что было под рукой. Чаще всего это были самодельные игрушки из бумаги, ваты, дерева. Электрических гирлянд тогда не было, поэтому вместо них использовали свечи » - вспоминает Б алыкова Н. И.

Много интересного о праздновании Нового года в военное время можно узнать на выставке «Елка Победы»

в Центральном музее Великой Отечественной войны.

На фронтах ёлки украшали фигурками, которые мастерили из погон, бинтов, носочков, ваты, проволоки, картона и даже из стреляных гильз. Военная тема стала главной, и даже Дед Мороз на открытках превратился в бородатого партизана, бьющего фрицев. Многие игрушки того времени сделаны из подручных материалов: к примеру, звезда-наконечник для ёлки, сделанная из химической колбы.

Игрушки также выпускались, в ограниченном количестве, конечно. На кабельном заводе из остатков проволоки и фольги изготавливали примитивные яблочки и снежинки. Ламповый завод выдувал шарики, представляющие собой те же лампочки, но без цоколя. В эти тяжёлые для страны годы на заводе «Москабель» крутили проволочные украшения. В дело шли отходы производства, но из отходов получались великолепные работы: переплетенные золотисто-красными нитями домики для птиц, аккуратные корзиночки, пятиконечные красные звезды, внутри которых помещался советский герб — «Серп и молот».

На родине дедушки Мороза, в Великом Устюге, есть музей ёлочной игрушки. В одном из залов около десятка ёлок. А ёлки эти совершенно потрясающие, ибо наряжены они игрушками по десятилетиям. На ёлке, символизирующей эпоху Великой Отечественной войны, самыми популярными игрушками являются парашютисты. Делали их очень просто: ко всем ёлочным игрушкам, невзирая на персонаж, привязывались кусочки ткани. Так же военные елки украшались "пистолетами", "собачками-санитарами".

На родине дедушки Мороза, в Великом Устюге, есть музей ёлочной игрушки. В одном из залов около десятка ёлок. А ёлки эти совершенно потрясающие, ибо наряжены они игрушками по десятилетиям. На ёлке, символизирующей эпоху Великой Отечественной войны, самыми популярными игрушками являются парашютисты. Делали их очень просто: ко всем ёлочным игрушкам, невзирая на персонаж, привязывались кусочки ткани. Так же военные елки украшались "пистолетами", "собачками-санитарами".

С помощью наших родителей нам удалось найти ёлочные украшения военных лет. Это игрушки и бусы из стекляруса, игрушки из бумаги и Дед Мороз и Снегурочка родом из военного детства мамы нашей учительницы.

Заключение

«Хотя игрушек из магазина у нас не было, но была фантазия и бережливость, поэтому каждую придуманную и сделанную своими руками игрушку любили и берегли как самую дорогую» - вспоминает Исаева Людмила Михайловна.

Проделанная поисково-исследовательская работа помогла нам понять, что военное детство наших бабушек и дедушек было очень трудным, увидеть разницу между прошлым и настоящим. Мы поняли, что для детей войны игрушка была символом мирной жизни.

Эпохой бессмертия вы рождены

И помнить обязаны свято:

Взрастило вас время, вы - дети войны,

За вас умирали солдаты.

Используемые ресурсы

- tula.rfn.ru/rnews.html?id=2339&cid=7

- gazeta2x2.ru/?p=6173

- christmas-collection.narod.ru/prr-history-old-toy3.html